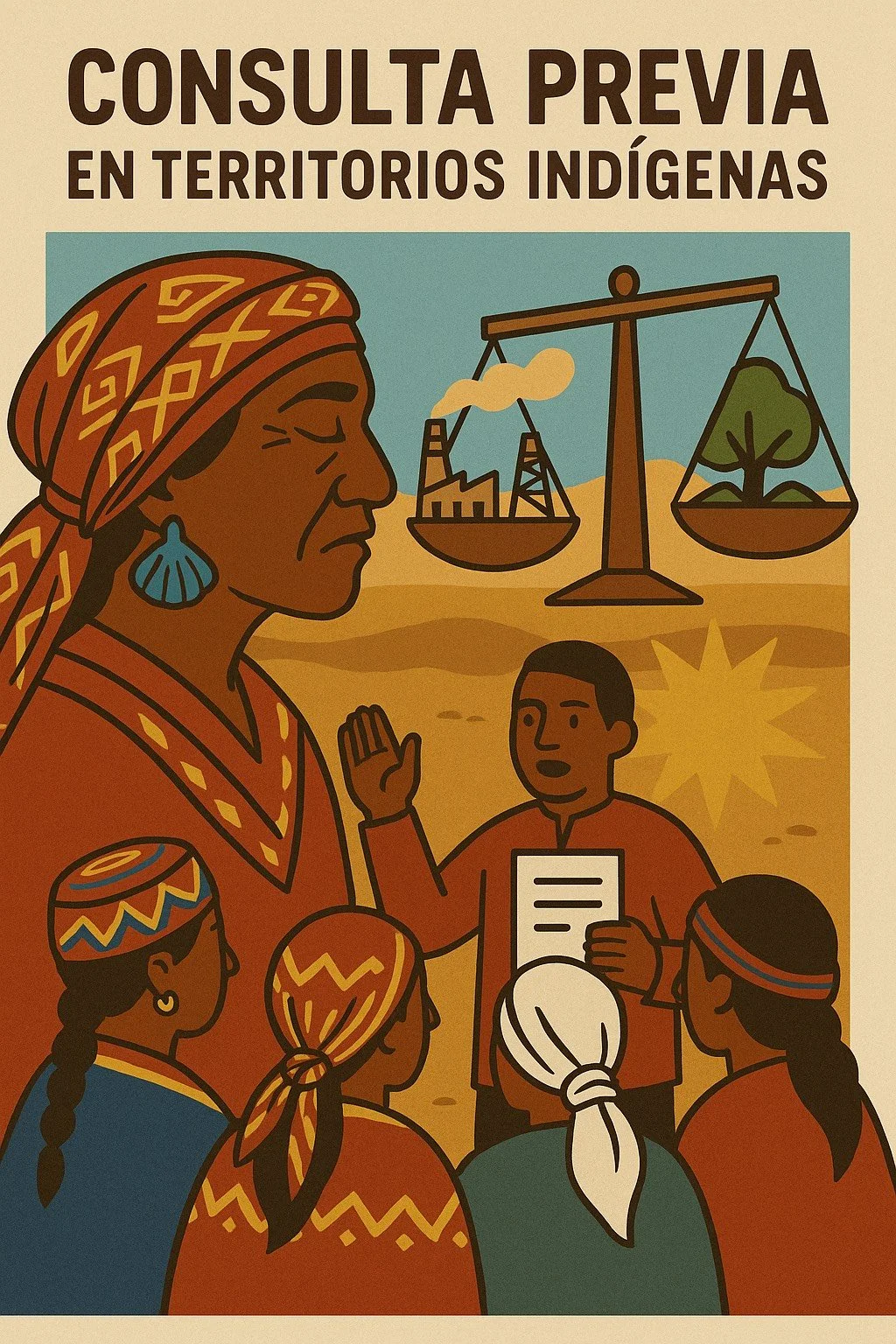

Luces y sombras de la consulta previa en los territorios indígenas.

Escrito por: Ruth Chaparro

En Colombia se han adelantado más de 10.000 procesos de consulta previa desde que, en 1995, empezaron a aplicarse las obligaciones del Convenio 169 de la OIT. Ese tratado internacional, ratificado por la Ley 21 de 1991, ordena que los pueblos indígenas, las comunidades negras, raizales, palenqueras y el pueblo Rrom sean consultados antes de ejecutar proyectos que puedan afectar su vida y su territorio. Es un derecho fundamental, no un capricho: se trata de la supervivencia étnica y cultural de comunidades enteras.

La Constitución del 91 lo elevó al rango de mecanismo de participación democrática. Y la Corte Constitucional, con más de 400 sentencias, lo ha defendido como una garantía colectiva que asegura la autodeterminación y la dignidad de los pueblos. Pero en la práctica, la consulta previa ha sido escenario de luchas, tensiones y paradojas que aún hoy siguen sin resolverse.

La luz de la consulta

Para muchas comunidades, la consulta previa ha sido la única puerta abierta para hacerse escuchar en un país donde las decisiones suelen tomarse lejos de los territorios. En el Amazonas, en la Orinoquía, en la Guajira o en el Pacífico, este derecho ha servido para que pueblos indígenas y afrodescendientes exijan información, formulen propuestas y frenen proyectos que amenazan sus fuentes de agua, sus bosques o sus cementerios ancestrales.

Gracias a la consulta previa se han fortalecido procesos organizativos, se ha reconocido la diversidad étnica y cultural de la nación, y se han logrado acuerdos que permiten —al menos en el papel— conciliar el desarrollo con la protección de la vida y el territorio.

La sombra de la consulta.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es amarga. La consulta previa se ha convertido, muchas veces, en un trámite engorroso o en un ring de boxeo donde Estado, empresas y comunidades se enfrentan sin árbitro imparcial.

El Estado, que debería garantizar el derecho, aparece como un actor débil y errático. En ocasiones parece más cercano a las empresas que a las comunidades, y su papel técnico y jurídico deja mucho que desear. Las mesas de diálogo se interrumpen, las actas se firman a medias y los compromisos quedan en el aire.

Hay procesos en los que la consulta termina reducida a una formalidad: reuniones apuradas, información incompleta, promesas incumplidas. Y en el trasfondo, las comunidades cargan con la sospecha de que todo estaba decidido de antemano.

Un debate inconcluso

El problema de fondo es que la consulta previa carece de una reglamentación clara. El Decreto 1320 de 1998 fue cuestionado por la Corte Constitucional y, desde entonces, Colombia navega en un mar de vacíos legales. Unos piden una ley estatutaria que dé seguridad jurídica. Otros temen que esa ley se convierta en camisa de fuerza que restrinja derechos.

En los territorios, la tensión es palpable. En la Guajira, los parques eólicos prometen energía limpia pero enfrentan a los wayuu con multinacionales que no entienden sus formas de decisión colectiva. En el Pacífico, la minería y los megaproyectos portuarios chocan con comunidades negras que defienden sus ríos y manglares. En el Amazonas, los pueblos indígenas reclaman que el consentimiento no sea un saludo a la bandera.

¿Hacia dónde vamos?

Hoy la consulta previa está en el centro del debate democrático. ¿Es un obstáculo al desarrollo, como dicen algunos empresarios? ¿O es la única herramienta real para que los pueblos étnicos decidan sobre su destino?

Lo cierto es que, bien hecha, la consulta previa puede ser un espacio de diálogo intercultural, de construcción de confianza y de respeto mutuo. Mal hecha, no pasa de ser un requisito burocrático que erosiona la credibilidad de la democracia.

Como decía un viejo líder indígena del Cauca: “Cuando la consulta previa funciona, nos sentimos parte del país. Cuando no, sentimos que nos quieren desaparecer con un papel firmado”.

El reto, entonces, es claro: o se convierte en un verdadero mecanismo de participación que ilumine la vida de los pueblos, o seguirá siendo esa sombra alargada que oscurece la confianza en el Estado y la esperanza en la democracia.