Las cigüeñas ya no vuelan contra la corriente en el río que se corre hacia el Perú

Por Oriana Ramirez

oriana.ramirez@fucaicolombia.org

Crónica desde San Martín de Amacayacu

“Antes el río no era así”, recuerda Jairo, guardia indígena Ticuna de San Martín de Amacayacu, una comunidad en la ribera colombiana del Amazonas. Sus abuelos le contaban que el gran río tenía un pulso seguro, el calendario para la cosecha, el invierno y la sequía era tan exacto que mantenía el mismo ritmo: en noviembre empezaba a crecer y así permanecía hasta marzo;luego, en junio o julio, bajaba suavemente. El tiempo estaba marcado por señales de la selva: ranas que cantaban cuando el agua iba a menguar, cigüeñas que volaban contra la corriente para anunciar la llegada del invierno. Todo era predecible, como un pacto con la naturaleza.

Ese pacto hoy parece roto.

El Amazonas, que se extiende por más de 7.000 kilómetros y es considerado el mayor sistema fluvial del planeta, enfrenta una de las sequías más graves de las últimas décadas. En 2023, el nivel del río llegó a mínimos históricos en Leticia y Tabatinga: apenas 13,5 metros, cuando el promedio suele superar los 16. El calor extremo y la deforestación aceleran el fenómeno, con consecuencias directas para las comunidades que dependen del agua.

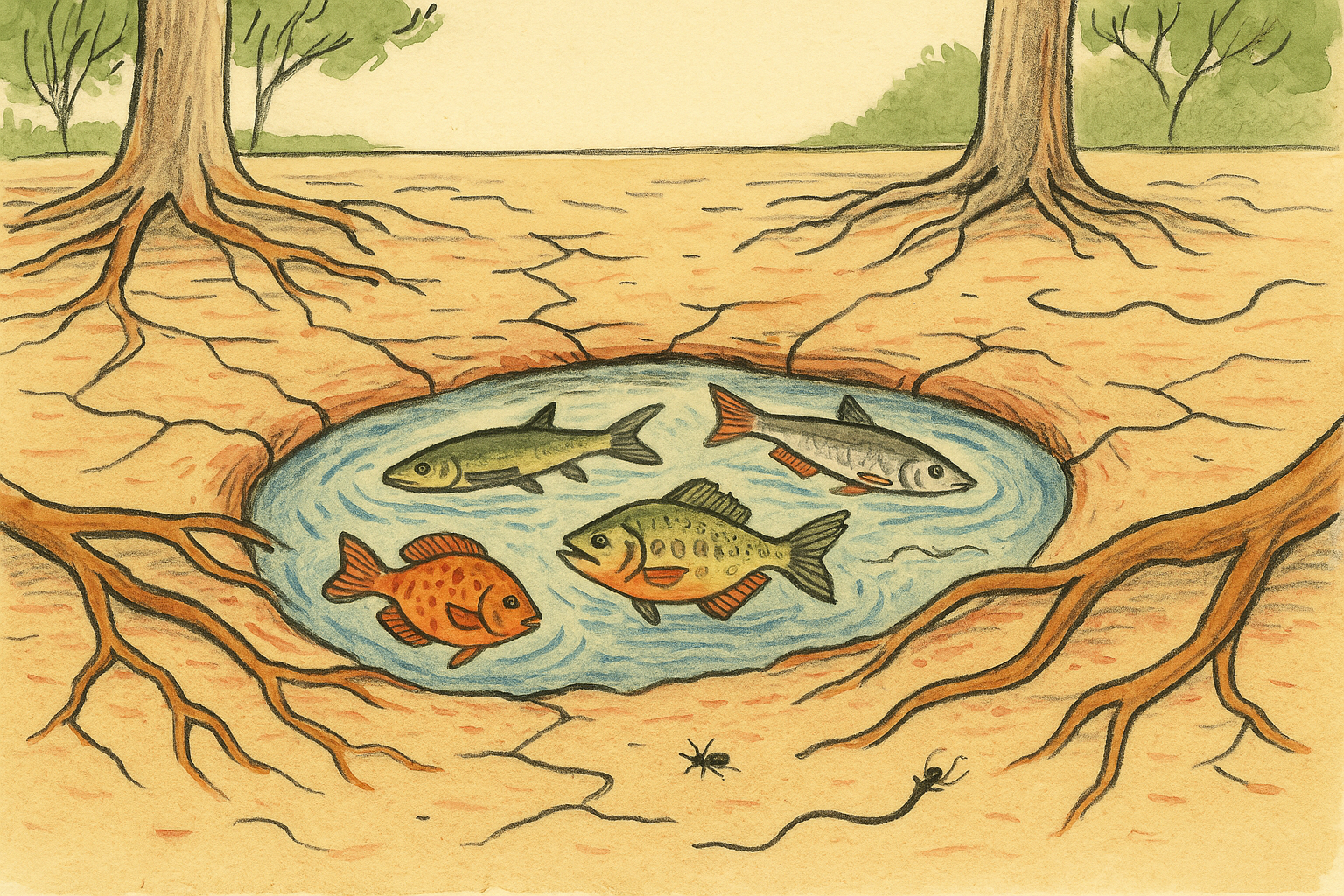

Jairo lo vive en carne propia: “Cuando era niño había tanto pescado que uno podía escoger. Hoy, con la sequía, se come de todo, hasta los más pequeños”. La abundancia se volvió escasez, y con ella, la incertidumbre. El río se ha ido corriendo hacia el lado peruano, mientras en la ribera colombiana emergen playas nuevas y bancos de arena que alteran la navegación.

El impacto es inmediato: San Martín depende del río para el transporte, la pesca, el agua de consumo. Cuando el nivel baja demasiado, la comunidad queda aislada: no pueden llegar a Puerto Nariño a comprar sal, arroz o medicinas. El agua estancada enferma a los niños, y el turismo —una de las pocas fuentes de ingreso— se paraliza porque el paisaje de selva húmeda se convierte en arena y calor sofocante.

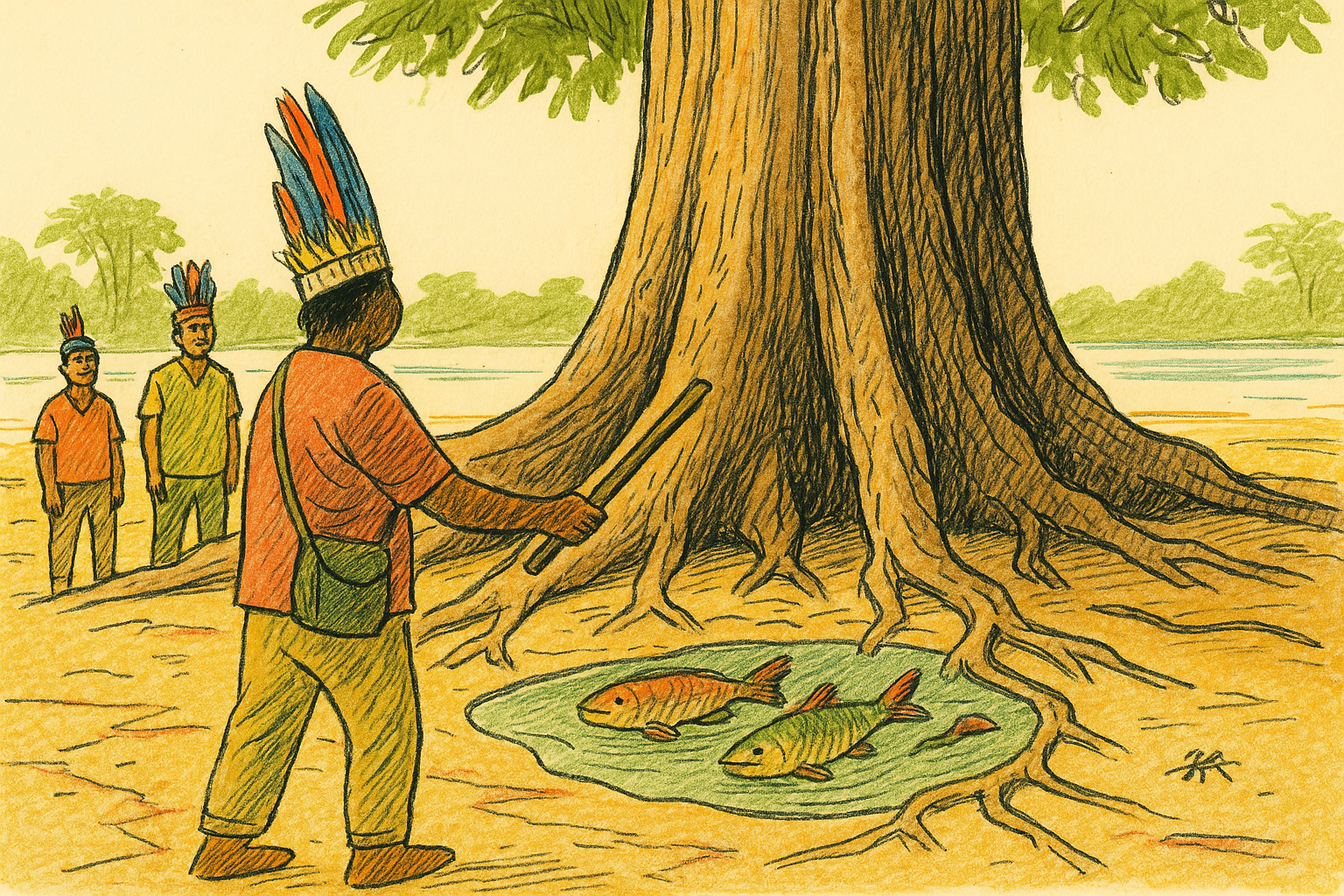

Pero la resistencia cultural persiste. Los Ticuna conservan rituales para “llamar la lluvia”: golpear el “cebo macho”, árbol considerado madre del agua, o invocar al espíritu de la anaconda en las fiestas. “Nuestros abuelos eran chamanes y podían hacer llover. Hoy quedan pocos, pero todavía creemos que el agua responde al canto”, dice Jairo.

Lo que más preocupa no es solo la escasez de alimento. Es la amenaza de perder el vínculo espiritual con el río. “Si el Amazonas muere, muere también nuestra cultura, nuestras fiestas, nuestra forma de vivir”.

¿Por qué debería importarle esto a alguien más allá de la selva? Porque el Amazonas es un regulador climático mundial. Su selva produce cerca del 20% del oxígeno del planeta y almacena enormes cantidades de carbono. Su caudal alimenta lluvias que cruzan fronteras, llegando incluso a los Andes y al Caribe. Lo que ocurre en este rincón de Colombia afecta al equilibrio climático de todo el continente.

“Si yo me encontrara al presidente Petro o a Lula —dice Jairo, con media sonrisa— me lanzaría como jaguar sobre ellos para decirles que necesitamos dos cosas: agua y alimento”.

El llamado final es también una advertencia: “Vengan y miren. Vean cómo el gran río se convierte en playa, cómo los peces se esconden en pozos para no morir, cómo la vida se nos hace más difícil. Si lo ven, entenderán que esto también les afecta”.

El río Amazonas ya no habla solo a quienes lo habitan. Nos habla a todos. Y su voz, quebrada por la sequía, exige ser escuchada.